- 15 nov. 2025

- Élise Marivaux

- 15

Combien de fois avez-vous entendu un médecin prescrire un médicament sous son nom de marque, alors qu’une version générique identique et bien moins chère existe ? Ce n’est pas une simple habitude : c’est un problème d’éducation. Malgré des décennies de preuves scientifiques et des normes réglementaires strictes, de nombreux médecins ne comprennent pas vraiment ce que signifie l’équivalence thérapeutique des génériques. Et cela a un coût - pour les patients, pour les systèmes de santé, et pour la confiance dans les traitements.

Qu’est-ce que l’équivalence réelle des génériques ?

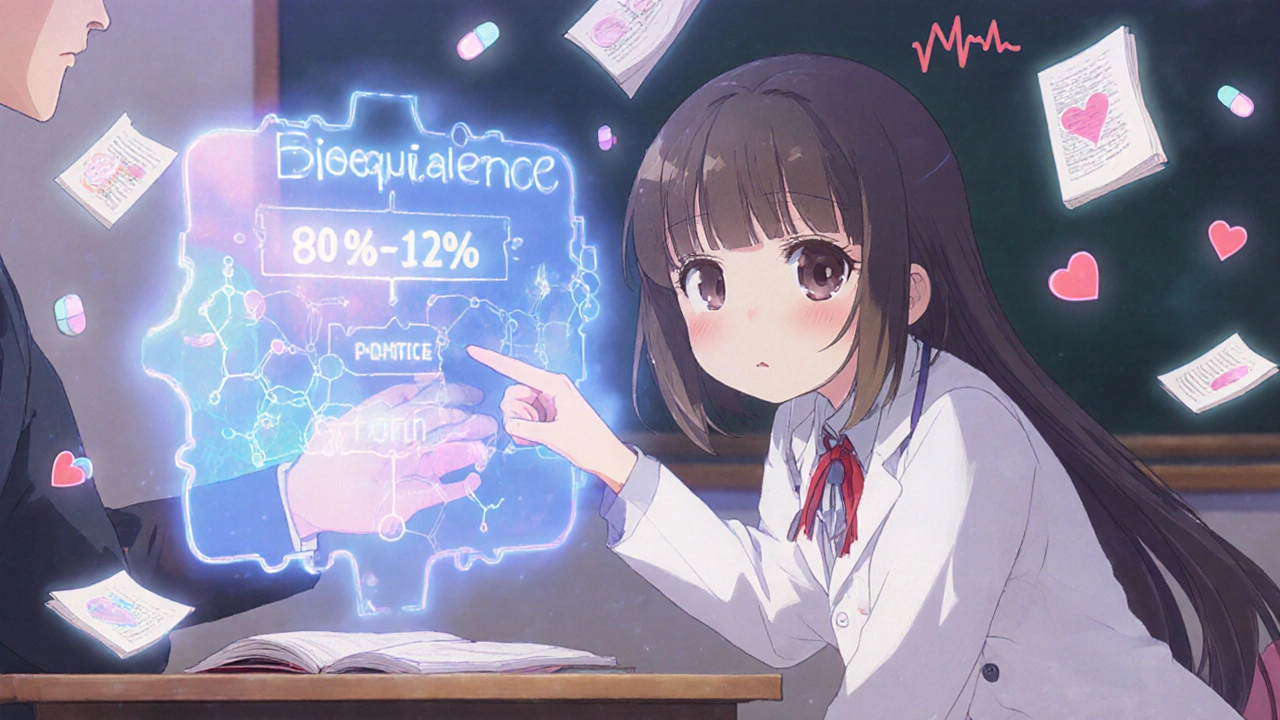

Un médicament générique n’est pas une copie approximative. C’est une version identique en principe actif, dose, voie d’administration et effet thérapeutique. La différence ? Il ne contient pas les mêmes excipients - des ingrédients inactifs comme les colorants ou les liants - et il est vendu sans marque. La réglementation exige une bioéquivalence rigoureuse : les génériques doivent démontrer que la quantité de principe actif absorbée par l’organisme (AUC) et sa concentration maximale dans le sang (Cmax) sont comprises entre 80 % et 125 % de celles du médicament de référence. C’est une norme imposée par la FDA aux États-Unis, l’EMA en Europe, et d’autres agences dans le monde.

En pratique, cela signifie que si un patient prend un générique de levothyroxine ou de warfarine - deux médicaments à indice thérapeutique étroit - il reçoit exactement la même dose active, dans les mêmes proportions, avec le même effet. Des études sur des centaines de milliers de patients n’ont jamais montré de différence clinique significative entre un générique et son équivalent de marque, sauf dans des cas extrêmement rares liés à des formulations complexes, comme certains inhalateurs ou crèmes topiques.

Pourquoi les médecins doutent-ils encore ?

La méfiance ne vient pas de la science. Elle vient de l’enseignement. Dans la plupart des écoles de médecine, les cours de pharmacologie passent des heures à détailler les mécanismes d’action des médicaments de marque, mais consacrent moins de 30 minutes à l’équivalence des génériques. Une enquête publiée dans JAMA Internal Medicine en 2024 révèle que 78 % des cas d’étude utilisés en formation reposent sur des noms de marque, ce qui façonne inconsciemment l’habitude de les prescrire.

Ensuite, il y a les anecdotes. En 2016, quelques patients ont signalé une baisse d’efficacité avec un générique de Concerta (methylphénidate). Même si la FDA a confirmé que ce produit respectait les normes de bioéquivalence, l’histoire a circulé. Des médecins ont arrêté de prescrire ce générique - pas parce qu’ils avaient des données, mais parce qu’un patient avait dit qu’il ne fonctionnait plus. Ce type d’expérience anecdotal l’emporte souvent sur les données statistiques.

Un sondage Medscape de 2024 montre que 89 % des médecins reconnaissent que les génériques sont « généralement équivalents », mais seulement 54 % se sentent « complètement confiants » pour expliquer pourquoi à un patient. Et seulement 31 % utilisent systématiquement le nom international non propriétaire (INN) dans leurs ordonnances - ce qui est pourtant la norme recommandée pour éviter la confusion et favoriser l’usage des génériques.

Les erreurs de formation : quand l’éducation ne suffit pas

Une étude malaisienne en 2015 a montré que 100 % des médecins interrogés avaient des idées fausses sur les génériques avant une formation. Après une séance interactive de 45 minutes, leurs connaissances ont augmenté de 25 points de pourcentage. Mais leur comportement de prescription n’a pas changé. Pourquoi ? Parce que l’éducation ne change pas la culture.

Les jeunes médecins observent leurs seniors. Si le professeur prescrit toujours le « Lipitor » au lieu de l’atorvastatine, l’étudiant apprend que c’est la norme. Le système de rémunération, les échantillons gratuits des laboratoires, et même les étiquettes des boîtes dans les pharmacies renforcent cette habitude. Une formation ponctuelle, même bien faite, ne suffit pas. Il faut une répétition, un retour, une intégration dans la pratique quotidienne.

Des solutions existent. À l’Institut Karolinska en Suède, l’usage de l’INN est obligatoire dans les évaluations cliniques depuis 2018. Résultat ? Une augmentation de 47 % de la prescription de génériques chez les nouveaux diplômés. En France, certains hôpitaux ont commencé à intégrer des alertes dans les dossiers médicaux électroniques : dès qu’un médecin prescrit un médicament de marque, une fenêtre s’ouvre avec un rappel : « Une version générique équivalente est disponible à 80 % moins cher. »

La méthode du « teach-back » : quand le patient devient partenaire

Un médecin de famille sur Reddit raconte qu’il a réduit de 63 % les questions des patients sur les génériques en utilisant une technique simple : le « teach-back ». Au lieu de dire : « Je vous prescris ce générique, c’est pareil », il demande : « Pouvez-vous me répéter en vos propres mots pourquoi ce médicament est aussi efficace que l’autre ? »

Ça oblige le médecin à clarifier son explication. Et ça permet au patient de comprendre, de se sentir impliqué, et de perdre sa méfiance. Cette méthode, recommandée par l’Agence américaine pour la recherche et la qualité des soins (AHRQ) en 2024, est plus efficace que n’importe quel dépliant ou vidéo. Elle transforme la prescription d’un acte technique en une conversation de confiance.

Le problème ? Elle prend du temps. Et dans un cabinet médical, un médecin a en moyenne 12 à 18 secondes pour décider d’une ordonnance. Ce n’est pas un défaut de volonté - c’est un défaut de système.

Les outils qui changent la donne

La technologie peut combler ce vide. En 2025, la FDA lance progressivement un système intégré dans les dossiers médicaux électroniques : dès qu’un médecin tape un nom de marque, le système affiche automatiquement les génériques équivalents, avec les données de bioéquivalence et le prix. Ce n’est pas une suggestion. C’est une alerte claire, rapide, et basée sur des données fiables.

Les hôpitaux qui ont déjà mis en place ce type d’outil voient une augmentation de 30 à 40 % des prescriptions génériques. Et les médecins ne s’y opposent pas. Ils disent simplement : « Je ne savais pas que c’était aussi simple. »

Le vrai changement ne viendra pas d’un nouveau cours à l’université. Il viendra de l’ajustement du système : des alertes intelligentes, de l’obligation d’usage de l’INN, de la formation continue intégrée dans les évaluations annuelles, et de la reconnaissance que la confiance des patients ne se construit pas avec des brochures, mais avec des explications claires, répétées, et personnalisées.

Le coût du silence

Les génériques représentent 90 % des prescriptions aux États-Unis, mais seulement 22 % des dépenses pharmaceutiques. En France, ils permettent d’économiser des milliards chaque année. Mais si les médecins ne les prescrivent pas parce qu’ils doutent, ou parce qu’ils ne savent pas comment les expliquer, ces économies ne se concrétisent pas.

Et les patients ? Ils paient plus, ou ils arrêtent leur traitement par peur. Une enquête Kaiser Family Foundation en 2024 montre que 38 % des Américains pensent que les génériques sont moins sûrs. Ce n’est pas une question de science. C’est une question de communication. Et la médecine n’a pas encore appris à la faire.

La solution n’est pas de blâmer les médecins. C’est de les outiller. De les former autrement. De les laisser voir, dans leur propre pratique, que les génériques fonctionnent - et que les patients, une fois bien informés, les acceptent volontiers.

Les génériques sont-ils vraiment aussi efficaces que les médicaments de marque ?

Oui. Les génériques doivent prouver une bioéquivalence stricte : leur taux d’absorption dans le sang doit être compris entre 80 % et 125 % de celui du médicament de référence. Des études sur des millions de patients, menées par la FDA, l’EMA et d’autres agences, n’ont jamais montré de différence clinique significative dans l’efficacité ou la sécurité. Cela vaut même pour les médicaments à indice thérapeutique étroit comme la warfarine ou la levothyroxine.

Pourquoi les médecins continuent-ils de prescrire les marques ?

Parce que leur formation les a habitués à les utiliser. Les manuels, les cas cliniques, et même les échantillons gratuits viennent souvent des laboratoires de marque. De plus, les médecins craignent des réactions négatives des patients ou des complications, surtout après des histoires médiatiques comme celle de Concerta en 2016 - même si ces cas sont exceptionnels et non liés à un défaut de bioéquivalence.

Qu’est-ce que l’INN et pourquoi est-ce important ?

L’INN, ou nom international non propriétaire, est le nom scientifique du principe actif (ex. : atorvastatine, metformine). L’utiliser dans les ordonnances, au lieu du nom de marque (ex. : Lipitor, Glucophage), encourage l’usage des génériques, réduit la confusion, et permet aux pharmaciens de proposer la version la moins chère. Des études montrent que les écoles qui obligent les étudiants à prescrire en INN voient une augmentation de 47 % des prescriptions génériques chez leurs diplômés.

Les génériques sont-ils sûrs pour les maladies chroniques comme l’épilepsie ou le diabète ?

Oui. La bioéquivalence s’applique à toutes les classes de médicaments, y compris celles à indice thérapeutique étroit. Même si certains neurologues expriment des réserves, les données montrent que les génériques de médicaments anticonvulsivants, comme la carbamazépine ou la valproate, fonctionnent aussi bien que les marques. Les rares cas de perte d’efficacité sont souvent liés à des variations de formulation ou à des erreurs de prise, pas à un défaut de bioéquivalence.

Comment les patients peuvent-ils encourager l’usage des génériques ?

En posant des questions : « Existe-t-il un générique équivalent ? », « Quelle est la différence ? », « Puis-je le prendre en toute sécurité ? ». Les patients qui demandent sont plus susceptibles d’obtenir une réponse claire. Et si le médecin hésite, ils peuvent demander à consulter les données de bioéquivalence disponibles sur les sites de la FDA ou de l’EMA - ce qui renforce la confiance mutuelle.

Et maintenant ? Ce que chaque médecin peut faire

Vous n’avez pas besoin d’attendre une réforme du système. Voici trois actions concrètes, immédiates :

- Utilisez l’INN dès la première ordonnance. Même si le patient demande la marque, commencez par le nom scientifique. Cela normalise l’usage.

- Appliquez la méthode « teach-back ». Après avoir expliqué un générique, demandez : « Pouvez-vous me dire ce que vous allez prendre et pourquoi ? » Cela réduit les doutes et les erreurs.

- Consultez les alertes de votre logiciel de dossier médical. Si votre système vous propose un générique équivalent, ne le ignorez pas. Testez-le sur un patient. Regardez les résultats.

La science est là. Les preuves sont là. Ce qui manque, c’est la pratique. Et c’est à vous de la construire - une ordonnance à la fois.

15 Commentaires

Les génériques, c’est pas de la magie, c’est de la chimie. Et la chimie, elle respecte les normes. On a des études sur des millions de patients, des agences qui contrôlent chaque lot, et pourtant, certains médecins croient encore que c’est du bidon parce qu’ils ont lu un truc sur Facebook. C’est pas de la méfiance, c’est de la négligence intellectuelle.

Les médecins prescrivent des marques parce que c’est plus simple. Pas parce qu’ils sont stupides. Parce que le patient demande. Parce que le labo envoie des échantillons. Parce que le système les pousse à faire ça. Blâmer les docteurs, c’est comme blâmer un chien qui mord quand on lui a appris à le faire.

Je suis pharmacienne. J’ai vu des patients qui ont eu des réactions après un changement de générique. Pas parce que c’était mauvais. Parce qu’ils avaient peur. Parce que le médecin ne leur avait pas expliqué. Parce que personne ne leur a dit que c’était pareil. Et maintenant, ils refusent tout ce qui n’a pas le nom qu’ils connaissent. C’est pas une question de science. C’est une question de trauma.

Je suis médecin en région. J’ai commencé à prescrire en INN il y a deux ans. Au début, les patients me regardaient comme si je leur proposais du poison. Aujourd’hui, certains me disent : « Vous êtes le seul qui me parle vrai. » La clé, c’est pas la loi. C’est la relation.

En France, on a des génériques à 80 % moins chers, mais les labos font pression sur les médecins avec des voyages, des repas, des gadgets. Et les hôpitaux, ils sont trop contents de recevoir des échantillons gratuits. C’est un système corrompu. La science n’a rien à voir là-dedans.

Le « teach-back » ? C’est mignon. Mais tu crois vraiment qu’un médecin sur 12 secondes peut demander à un patient de répéter pourquoi il prend un générique ? C’est comme demander à un gosse de réciter la table de 7 pendant qu’il se fait vacciner. C’est de la comédie humaniste. Le système est cassé, pas les médecins.

Je suis diabétique depuis 20 ans. J’ai changé trois fois de générique de metformine. Aucun problème. J’ai même économisé 300€ par an. Ce qui me fait peur, c’est quand le médecin ne me parle pas. Quand il me donne juste une ordonnance sans explication. Là, je me demande ce qu’il cache.

Les génériques, c’est une conspiration des multinationales pour faire payer moins. Les vrais médicaments, c’est ceux qui ont un nom qui sonne bien. Et puis, si c’était vraiment pareil, pourquoi les labos ne vendraient pas les génériques sous leur propre marque ? Parce qu’ils savent. Ils savent que les gens ont peur. Et ils profitent de ça.

Le problème, c’est que les médecins ne comprennent rien à la pharmacie. Ils croient que la bioéquivalence, c’est comme la « même saveur » dans les céréales. Non. C’est une mesure précise. Et pourtant, ils continuent à croire que le générique, c’est du « truc de pauvres ». C’est pathétique.

Je suis infirmier. J’ai vu des patients qui arrêtaient leur traitement parce qu’ils pensaient que le générique était « moins fort ». J’ai commencé à leur montrer les fiches de l’EMA. J’ai imprimé les graphiques d’absorption. Et là, d’un coup, ils comprennent. Ce n’est pas une question de formation médicale. C’est une question de transmission. Et ça, on peut le faire. Ici, maintenant.

En Afrique, on n’a pas le choix. On prend le générique. Et ça marche. Les gens vivent. Les enfants guérissent. Les hôpitaux ne peuvent pas payer les marques. Mais ici, en France, on fait semblant de ne pas savoir. C’est triste. La science ne connaît pas de frontières. La peur, si.

Je suis en rééducation après un AVC. J’ai pris du générique de warfarine pendant 2 ans. Pas un seul problème. Mon médecin m’a juste dit : « C’est pareil. » Et j’ai fait confiance. Parce qu’il avait l’air sûr. Parce qu’il ne m’a pas parlé comme à une idiote. C’est ça, la confiance. Pas les brochures.

Je suis étudiante en médecine. On a eu un cours sur les génériques. 20 minutes. On a parlé de la bioéquivalence. Mais ensuite, on a étudié 15 cas avec des noms de marque. Et les profs disaient « le Lipitor » comme s’il s’agissait d’un nom propre. J’ai compris : on nous apprend à penser comme des pharmaciens, pas comme des médecins.

Il est essentiel de souligner, avec une rigueur scientifique indiscutable, que la bioéquivalence, telle que définie par l’EMA, repose sur des critères statistiques stricts - à savoir, l’intervalle de confiance à 90 % pour l’AUC et la Cmax, compris entre 80 % et 125 % - ce qui implique une variabilité acceptable, mais non significative sur le plan clinique. Or, il est regrettable que des professionnels de santé, en dépit de l’accumulation de données probantes, persistent dans une logique d’habitude, voire de superstition, ce qui constitue une défaillance éthique majeure dans la pratique médicale moderne.

Mon grand-père, il prenait un générique pour son cholestérol. Il disait toujours : « Si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. » Il a vécu jusqu’à 92 ans. Je crois que la confiance, elle vient pas des études. Elle vient des gens qui ont vécu.